В день снятия блокады по советскому радио не раз звучал этот рассказ Геннадия Черкашина. Оберегал ли автор юного читателя, детская ли психика так защитила девочку-прототип героини, мама ли ее помогла сохранить такое восприятие, но реалии блокадного Ленинграда не показаны во всей своей ужасающей полноте, а переданы через несколько характерных для того времени картин: чай без заварки под названием «белая ночь»; «уснувший» трамвай на улице и уснувшая навсегда соседка; незнакомая бабушка плачет, уронив в прорубь бидончик… Потом жизнь в эвакуации в детском доме, где мама была воспитателем. Возвращение в родной город, где течет «наша Нева» и где уже никто не ждет…

В день снятия блокады по советскому радио не раз звучал этот рассказ Геннадия Черкашина. Оберегал ли автор юного читателя, детская ли психика так защитила девочку-прототип героини, мама ли ее помогла сохранить такое восприятие, но реалии блокадного Ленинграда не показаны во всей своей ужасающей полноте, а переданы через несколько характерных для того времени картин: чай без заварки под названием «белая ночь»; «уснувший» трамвай на улице и уснувшая навсегда соседка; незнакомая бабушка плачет, уронив в прорубь бидончик… Потом жизнь в эвакуации в детском доме, где мама была воспитателем. Возвращение в родной город, где течет «наша Нева» и где уже никто не ждет…

Когда мама и дочь уезжали из Ленинграда, девочка хотела взять с собой красивую дорогую куклу, которую подарил ей дедушка-профессор, мамин отец. Но ведь брать нужно только самое необходимое, а оставшиеся в городе родители мамы сказали, что кукла будет напоминать им о внучке. Блокада закончилась, дедушки и бабушки больше нет, а кукла теперь в витрине комиссионного магазина. И мама девочки ставит перед собой цель – вернуть ее как память об отце, как ниточку, связывающую с прошлой жизнью, с любимыми людьми…

Это горькая жизненная история всего лишь одной семьи. Черкашин родился не в Ленинграде, а в другом городе-герое, в Севастополе. В первые месяцы войны оставшись без отца, он прошел через осаду, эвакуацию и возвращение. Детские воспоминания легли в основу его книг.

Рассказ «Кукла» написан Геннадием Черкашиным по воспоминаниям жены, ребенком пережившей блокаду, и посвящен ее маме, Юлии Михайловне Лазуркиной. Супруга писателя Валентина не могла помнить деда по материнской линии, потому что он, известный большевик и ректор университета, был репрессирован в год ее рождения, в 1937-ом. Трудно сказать, была ли в ее жизни такая кукла, но это и неважно, потому что кукла здесь – это символ, материальное воплощение памяти, каким может стать любая сохранившаяся вещица.

Сердечную память отнять невозможно. Но все же, как больно, когда хочешь, но не получается ее оградить от грубости и равнодушия…

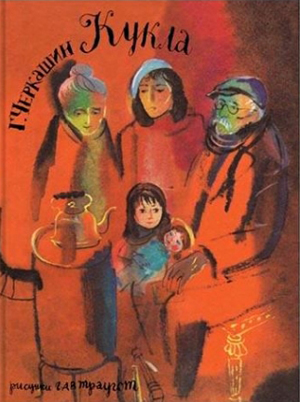

В 1989 году рассказ был опубликован с иллюстрациями братьев Траугот, один из которых подростком жил в осажденном Ленинграде. Несколько лет назад книга с узнаваемыми трауготовскими иллюстрациями, дополняющими эту щемящую историю, была переиздана.

Кукла

Посвящается Юлии Михайловне Лазуркиной

Cразу же после уроков девочка бежала к комиссионному магазину. Она вприпрыжку спускалась с крыльца, сворачивала налево, в конце квартала снова сворачивала налево и две остановки пробегала вдоль трамвайного маршрута номер одиннадцать, потом нужно было повернуть направо и бежать одну автобусную остановку — здесь на углу и находился комиссионный магазин. Но чтобы увидеть куклу в витрине, нужно было ещё раз повернуть за угол вот на этом углу сердце её билось особенно сильно, и было больно, и не хватало воздуха: а вдруг, думала она, вдруг там куклы уже нет.

Однако кукла всё ещё была здесь. Вместе с плюшевым медвежонком. Медвежонок смотрел на куклу и протягивал ей голубой и красный резиновый мяч — она смотрела на прохожих, которые проходили мимо, каждый по своим делам.

— Здравствуй, Машенька, а вот и я, — говорила девочка и становилась так, чтобы кукла смотрела только на неё, и ей казалось, что, увидев её, кукла начинает улыбаться. Девочка моргала и тоже улыбалась. — Ты соскучилась? – спрашивала она, подходя вплотную к витрине. — Ты ждала меня?.. А я принесла тебе книжку показать, с красивыми картинками. Подожди, я сейчас её достану из портфеля.

Девочка поставила портфель на тротуар и вытащила из него книжку. Это были сказки дядюшки Римуса. И девочка первым делом показала кукле красивую обложку и сказала:

— Вот, видишь, это братец Кролик, а вот это… братец Лис. Знаешь, братец Лис хотел съесть братца Кролика, но братец Кролик был такой хитренький и такой умный, что братец Лис оказался в дураках.

Перелистывая книжку и показывая кукле картинки, девочка пересказала ей все сказки.

— Ну, тебе понравилась книжка? — спросила девочка, когда закрыла последнюю страницу. А мне она очень понравилась, очень-очень! Ах, Машенька, — продолжала девочка, если бы ты только знала, как мне хочется, чтобы ты вернулась домой. Мама обещала, что она тебя вернёт, ты только подожди. Мы только сошьём тебе новое платье из моего старого, из которого я уже выросла, и я тебе завяжу мой голубой бант.

Куклу в витрине магазина девочка увидела случайно и сразу же узнала её. Это была Маша, её кукла, которую ей перед войной подарил дедушка, профессор. Он привёз её из Швеции, куда ездил по научным делам, привёз специально в подарок девочке в день её рождения. Когда дедушка дарил куклу девочке, все гости рассмеялись, потому что и кукла, и девочка были одного роста. Они даже спали в одной кроватке, и девочку всегда удивляло, почему Маша такая послушная: сразу же, как только мама укладывала её в кровать, она закрывала глаза, и мама говорила: «Вот видишь, какая Машенька умница, видишь, она уже и глазки закрыла, и в кроватке не вертится, как ты, а лежит тихо-тихо, спит».

Г. А. В. Траугот. Иллюстрация к рассказу Г. Черкашина «Кукла»

Девочка рассталась с Машенькой в блокаду. Стояла холодная-холодная зима, это девочка помнила. Серебристые, в красивых узорах, замёрзшие окна. В столовой стояла круглая железная печка — «буржуйка» с изогнутой, как у самовара, трубой. Мама растапливала её утром и вечером. Дров не было, поэтому приходилось ломать стулья, а потом их рубить на маленькие чурочки. Ах, как хорошо вспыхивал огонь в «буржуйке», когда мама бросала в огонь свёрнутую в жгут газету! Огонь в печке гудел, на конфорке закипал чайник, и так не хотелось, чтобы «буржуйка» остывала. И бабушка, и дедушка, и мама, и девочка, кто в пальто, а кто в шубе, садились вокруг «буржуйки» и тянули к ней, к её дышащим жаром бокам руки, и тепло горячило ладошки, а ещё щёки, губы и шею. «А теперь будем пить чай „белая ночь“», — говорила мама, наливая в чашки кипяток, один лишь кипяток, потому что заварка давно уж кончилась. И мама, когда это случилось, сказала: «Ну ничего, будем теперь пить чай „белая ночь“». А бабушка рассмеялась и проговорила: «Ну и выдумщица ты, „белая ночь“ — вполне удачное название, а ты как находишь?» — спросила она у дедушки, и дедушка сказал: «Да, милая, новый вид чая вполне адекватен действительности». — «Дедушка, — спросила тогда девочка, — это что ещё за слово такое непонятное?» — «Немножко ещё подрастёшь и узнаешь», — смеясь, сказал дедушка.

Ещё помнила девочка, как они с мамой ходили с санками и с ведром и бидончиком на Неву, к проруби, за водой. Она помнила, что в одном месте на проспекте на боку лежал трамвай большой, заиндевевший, присыпанный снежком трамвай с прижатой к крыше дугой и заиндевевшими колёсами. «Что это с трамваем? — спросила девочка. — Он что, спит?» «Да, — сказала мама. — Он как наша соседка: она легла спать и не проснулась». — «Почему наша соседка не проснулась?» — спросила девочка. «У неё уже не было сил проснуться, — сказала мама, — и она замёрзла».

Возле проруби было очень скользко от расплескавшейся и сразу же замёрзшей воды, и мама говорила: «Сюда надо приходить на фигурных коньках, а не в ботах». Хорошо было, когда лёд присыпало свежим снегом, тогда никто не поскальзывался, и не падал, и не ронял в прорубь своего ведра. Одна бабушка уронила в прорубь свой бидончик и заплакала, и мама ей сказала: «Не надо плакать, вот, возьмите наш, у нас дома есть ещё один». — «Я вам непременно верну, — сказала эта бабушка. — Мы ведь ещё и не раз с вами здесь встретимся». Но девочка больше никогда не видела этой незнакомой бабушки, потому что вскоре мама, вернувшись с работы, сказала, что ей поручили вывезти из Ленинграда по Ледовой дороге ребят и что нужно немедленно готовиться в дорогу. «Я возьму с собой Машу», — сказала девочка. «Нет, — сказала мама, — Маша останется дома!» Девочка заплакала — так ей не хотелось расставаться с Машей. «Твоя Маша займёт много места, — сказала бабушка, вытирая у неё слёзы, — и в машине не хватит места какому-нибудь мальчику или девочке. Пусть Маша остаётся с нами. Нам она будет напоминать о тебе, хорошо?» «Хорошо», — согласилась девочка.

Она запомнила ту ночь: мокрый снег, который залетал под платок и залеплял глаза, взрывы бомб впереди, завывание мотора, плач какого-то мальчика, шёпот мамы: «Потерпите, ребята, уже недолго осталось, а когда мы приедем, то всех вас напоят сладким горячим чаем». А вот что было дальше, девочка не помнила, не помнила, как они ехали в поезде и как оказались в городе Мышкине на Волге. Всё это время она болела, у неё был сильный жар, воспаление лёгких.

Весну в Мышкине она уже помнила: ледоход на Волге и жеребёночка, которого звали Гришкой и который скакал по двору детдома и брыкался. Ещё она помнила, как они собирали подснежники и ландыши. Помнила полёт ласточек и их гнёзда под крышей. А ещё она помнила, как все детдомовские дети спрашивали: «А почему город прозвали Мышкин?» и пели: «Мышкин, мышка, мышка-норушка, отзовись, откликнись из своей норушки, где твои детки кушают котлетки».

Но девочка не помнила того, что помнила мама. Она просто не могла это помнить, потому что она не знала этого: в ту первую весну в Мышкине и в первое лето все детдомовские ребята не могли согреться, они всё кутались, летом не расставались с тёплыми шапками и ёжились даже на солнцепёке.

В детдоме мама работала воспитателем. «Ты знаешь, — сказала она однажды девочке, — в нашем детдоме очень много детей. Их папы на фронте, а мамы остались в Ленинграде. Чтобы им не было обидно, не называй меня при всех мамой, а ещё лучше вообще не называй пока меня мамой, а называй так же, как все, — Екатериной Сергеевной, хорошо?» «Хорошо», — сказала девочка, но часто, очень часто потом ей казалось, что мама совсем забыла про неё, и ей хотелось плакать, глядя, как её мама ласково гладит головки других детей и как те прижимаются к её маме, а чтобы не заплакать, она шла со всеми и вместе со всеми прижималась к своей маме. А когда она видела, как мама утешает кого-нибудь, кто разбил себе нос или ободрал колено, ей тоже хотелось рассадить себе колено, и она начинала носиться по двору, толкать детей и один раз так толкнула мальчика, что тот упал и заплакал, и мама наказала её, поставив в угол. Ах как было обидно стоять в углу! Она стояла в углу совсем одна и, не стесняясь, плакала навзрыд, когда пришла мама. Она подошла и стала рядом, положив руку ей на голову: «От бабушки и дедушки уже три месяца нет писем. Наверное, они погибли…» Девочка перестала плакать и прижалась к маме. Они стояли тихо-тихо. Стояли и стояли. А потом мама подтолкнула её к двери. «Иди, побегай, — сказала она, — поиграй с ребятами».

В конце лета маме пришёл вызов из гороно её просили вернуться в Ленинград для работы во Дворце пионеров, — и они уехали, попрощавшись со всеми ребятами, половина из которых, как сказала мама, уже были круглыми сиротами, и этот детский дом в Мышкине, добавила мама, наверное, станет им родным домом.

Две девочки и мальчик, шестиклассники, запрягли кобылу Феню и повезли их на пристань, а за телегой бежал жеребёнок Гришка и смешно подбрасывал задние ноги, и мама плакала, и девочки тоже.

В Ленинград они приехали поздним вечером.

— Как жаль, что кончились белые ночи, — сказала мама, — ты, наверное, не помнишь, что такое белые ночи!

Маму было не узнать. Глаза её блестели, она всё делала быстро, торопливо. У Московского вокзала они сели на трамвай, и, позванивая, трамвай побежал по улицам, потом выехал на мост, и девочка увидела Неву. Нева была чёрной, и не было в ней того простора, что был на Волге, но было что-то другое какое-то новое волнение, новое чувство, которое стало понятным, когда мама тихо и нежно произнесла:

— Наша Нева.

«Конечно же, наша», — подумала девочка и несколько раз мысленно повторила: «Наша, наша». А за мостом трамвай пошёл вдоль парка, потом мимо зоопарка, как сказала мама, мимо Петропавловской крепости, как сказала мама, а на той стороне Невы Эрмитаж, как сказала мама, а рядом Адмиралтейство, как сказала мама, а за мостом Васильевский остров и Университетская набережная и наш Университет, как сказала мама.

— А вот и наша остановка, — сказала мама, и они вышли. И немножко прошли вперёд. И остановились перед большим домом.

— Боже мой! – вдруг вскрикнула мама. — В наших окнах свет! Неужели они живы?

Забыв о девочке, мама бросилась в подъезд, а девочка осталась на тротуаре с чемоданом и сеткой. И она стояла и смотрела на эти окна, которые красиво светились на четвёртом этаже, и ей казалось, что сейчас откроется окно и появится дедушка и позовёт её, но окно не открывалось. А вот и мама вернулась и, покачав головой, сказала, что чуда не произошло и что в их квартире живут чужие, совсем чужие люди.

— Идём искать дворника, сказала мама, может быть, дворник всё расскажет…

Но дворником работала незнакомая женщина, она выслушала маму, потребовала паспорт, прочитала его, шевеля губами, потом кивнула.

— Знаю, слыхала о таких. Жили тут. Профессор с женой. Оба в блокаду с голода померли. Похоронили, надо думать, на Пискарёвке, там всех в блокаду хоронили, новое кладбище. Только разве найдёшь где, когда могилы коллективные делали, за день знаешь сколько мёрло!

— Братские могилы, — сказала мама.

— Во-во, они самые, — кивнула дворничиха, — они самые и есть… А квартиру вашу… Ну сколько… ну два месяца назад, три али ещё больше, квартира пустовала, большая, профессорская. Эту квартиру одной тут… отдали. В блокаде не жила здесь, это уж точно, а муж её сюда привёз, когда кольцо прорвали, и поселил вместе со сродственниками. А вещи ваши перенесли на последний этаж, там тоже комната пустовала. Пошли, открою вам новые хоромы.

Дворничиха поискала ключи, нашла и, кряхтя, пошла по лестнице наверх, жалуясь, что лифт всё никак пустить не могут. На последнем этаже и лампочка не горела, и дворничиха протянула маме спички:

— На, милая, посвети.

Мама сожгла три спички, пока не отворилась дверь, дворничиха пошла первой, нащупала выключатель и включила тусклый свет в коридоре.

— Комнат в квартире много, была коммунальной, но до сих пор ещё не заселили. Да заселят, народ стал возвращаться, заселят. Ваши вещички в энти две затащили, сама видела, — говорила дворничиха, провожая их в самый конец коридора. — Вот сюда и затащили солдатики.

Она отворила дверь в одну комнату и зажгла свет, потом в другую, задумчиво огляделась и покачала головой:

— Солдатики-то затащили, а кто другой повытащил, ищи теперя кто… Кровать, вижу, оставили, стол есть. Как, будешь оставаться здесь или как? – Дворничиха посмотрела на маму. Мама в растерянности оглядывала полупустые комнаты, выбитые стёкла и, наверное, не знала, что ответить.

— Что окна выбиты, не гляди, — сказала дворничиха, — пока ишо лето, не застудитесь. А сходишь в жакт, поплачешься, и, ежели стёкла найдут, уставят. Да и что ты хочешь, дочка, война ведь.

— Хорошо, — сказала мама, — мы остаёмся.

Стёкла им, конечно, не вставили – не нашлось, но фанерой дыры забили. Мама вместе с девочкой подмели и вымыли полы, навели в комнате и на кухне порядок.

— Ничего, вещи мы с тобой, доченька, ещё наживём, — сказала мама и улыбнулась. — Наживём?

— Наживём! – кивнула девочка.

— А крыша над головой у нас есть, я буду работать, так и будем жить, да?

— Да, — сказала девочка, — проживём.

— Ну вот и молодец, — сказала мама и поцеловала девочку в обе щеки. — Как давно я тебя не целовала, — сказала она. — Даже отвыкла.

— Я тоже отвыкла, — сказала девочка. — Но теперь ты ведь будешь меня целовать?

— Только тебя и буду, — сказала мама. — Мы только с тобой и остались на всём белом свете, ты и я. Правда, у нас с тобой была большая семья, весь детдом был нашей семьёй, а теперь только ты и я, я и ты, как ни верти. Не очень в лад, но смешно.

— Ага, — сказала девочка и засмеялась.

Через несколько дней мама пошла на работу во Дворец пионеров, а девочка первого сентября пошла в школу. В школе девочка познакомилась с другой девочкой, пошла провожать свою новую подругу и, проходя мимо комиссионного магазина, вдруг увидела в витрине Машу.

— Маша! — крикнула девочка. — Машенька! – бросилась к витрине. — Это моя Машенька, моя кукла, — сказала она подруге, — она осталась ждать меня с дедушкой и бабушкой. Дедушка и бабушка умерли, а Машенька, видишь, жива. Машенька, Машенька, — снова позвала она куклу, — ты меня узнаёшь?.. Видишь, какие у неё глаза, она меня узнала! — сказала она своей подруге.

— Да! — обрадованно закричала та, подпрыгивая на месте. — Я сама видела, как она тебя узнала. Она глазами сделала вот так, — сказала подружка и широко раскрыла глаза. — Пошли, заберём её оттуда.

— Пошли, — обрадовалась девочка.

Они вошли в магазин, подошли к прилавку и встали на цыпочки.

— Дяденька продавец, — сказала девочка. — Там у вас Машенька живёт, она осталась ждать меня с дедушкой и бабушкой, но дедушка и бабушка умерли, а Машенька, наверное, потерялась, как подкидыш, живёт теперь у вас и ждёт меня. Можно я её заберу.

Продавец — маленький тощенький старичок — наклонился к ним и вытянутыми губами почесал кончик своего носа.

— Девочка, ты имеешь в виду ту большую куклу, которая стоит у нас в витрине? — спросил он.

— Это моя Машенька, — сказала девочка.

— Дяденька, это её кукла, — сказала подружка и даже подпрыгнула, чтобы дяденька ей больше поверил.

— А в каком вы классе? — спросил продавец.

— В первом «в», — выпалила подружка. — Нашу учительницу зовут Ксения Ивановна, вы её знаете?

— Нет, я её не знаю, — сказал продавец.

— Она сделала глазами вот так, — сказала подружка и снова вытаращила глаза.

— Кто, Ксения Ивановна?! — удивился продавец.

— Да нет, — сказала подружка, — кукла Маша. Мы как подошли, она нас как увидела, как обрадовалась и глазами сделала вот так…

— Не таращь глаза, — сказал продавец, — а то они вылезут наружу и ты ослепнешь.

— Ой! — пискнула подружка и закрыла глаза.

— Н-да… — задумчиво протянул старичок и снова почесал губами кончик своего носа. — Знаешь что, — наконец сказал он, — пусть ко мне придёт твоя мама, я с ней поговорю.

— Наверное, он боится, что мальчишки на улице отнимут у тебя куклу, — сказала подружка, когда они вышли из магазина, — поэтому он хочет куклу отдать твоей маме.

— Наверное, — сказала девочка.

Когда вернулась мама, было уже совсем поздно, и, конечно же, магазин в такое время был закрыт.

— Мама, мама! — закричала девочка, выскакивая в коридор, когда услыхала в прихожей мамины шаги. — Я нашла свою Машу. Дяденька продавец побоялся отдать её мне, и сказал, чтобы пришла ты. Давай завтра пойдём и заберём Машу, давай пойдём утром.

— Неужели? — обрадовалась мама. — Обязательно пойдём. Только не утром. Утром ты пойдёшь в школу, а я на работу, но я постараюсь освободиться пораньше.

В этот день девочка на уроках сидела плохо, слушала невнимательно, получила два замечания, а на переменках не бегала и во дворе не гуляла, вернувшись домой. Она села у окна и стала смотреть, когда из трамвая выйдет мама. Но вот наконец внизу мелькнул её белый беретик. Не дожидаясь, пока мама поднимется, девочка надела своё пальтишко, из которого уже давно выросла, и вприпрыжку побежала по лестнице.

— Пошли, пошли, мамочка, — говорила она, хватая маму за руку, — вдруг магазин сегодня закроют раньше, а Машенька нас уже ждёт.

— Пошли, — сказала мама, — я даже домой заходить не буду.

Старичок продавец, увидев их, кивнул — он разговаривал с покупателем, показывая ему фотоаппарат «ФЭД». Мама стала ходить по магазину, осматривая товары на прилавках, потом внимание её привлёк чайный сервиз, и она разглядывала его до тех пор, пока продавец не освободился. Он подошёл и погладил девочку по голове.

— Стало быть, она ничего не перепутала и это действительно её кукла, — сказал он.

— Её, — сказала мама. — Мой папа привёз куклу из Швеции.

— Да, из Швеции, — сказал продавец, — Хорошая кукла. Мы её оценили… — сказал продавец и назвал какую-то цифру, которую девочка не запомнила, но по тому, как ахнула мама, она поняла, что цена очень большая, но какое это имело значение, если куклу им вернут за так, потому что кукла эта их, а дяденька продавец такой хороший, такой добрый.

— В нашей практике уже бывали такие случаи, — сказал продавец. — Люди опознавали свои вещи. Как правило, это случается с теми, кто в блокаду уезжал из города. Бывает так, что вещи в магазин сдали их родственники, которых они найти не могут. Помните ведь, как было: дом разбомбят, люди и перебираются кто в Парголово, кто на Охту, кто на Лесной, мы адрес сообщим вот вам и пожалуйста, двойная радость! Я и подумал, вдруг и здесь такая же история. Вот адрес человека, который нам сдал куклу.

Мама прочитала адрес и покраснела.

— В этой квартире мы и жили, но сейчас там живут совсем другие люди. Они въехали в пустующую квартиру после блокады, мои родители не дождались этого светлого дня.

— Я и сам чудом уцелел, — сказал старичок, — студень из столярного клея, отруби — это уже деликатес. Мне ведь только пятьдесят один.

— Неужели? — ахнула мама.

— Последняя стадия дистрофии. Теперь никто не верит, что мне пятьдесят один.

— Мы уехали, когда открыли Ледовую, — сказала мама.

— А эти люди въехали после прорыва… — вздохнул продавец и неодобрительно покачал головой.

— Простите, — сказала мама и снова покраснела. — Этот сервиз чайный… голубой, что на второй полке, да, этот… он тоже сдан тем же владельцем?

— Подождите, я сейчас узнаю, — сказал продавец.

Он ушёл внутрь магазина, а когда вернулся, то уже почёсывал губами кончик своего носа.

— Вы угадали, — сказал он, — я прямо и не знаю, что делать.

— Мы пойдём туда, и я попрошу, чтобы они вернули девочке хотя бы куклу.

— Желаю успеха, — сказал продавец, — я буду рад, если всё обойдётся.

Перед знакомой дверью мама позвонила и взяла девочку за руку. Им открыла женщина в белой косынке, которая была повязана вокруг головы и завязана на затылке — так в Мышкине повязывали свои головы женщины, работая на огороде, и юбка её была подоткнута так же, и босые ноги были в галошах. Вся она была очень высокая и очень широкая, прямо великанша какая-то.

— Вам кого? — спросила она неприветливо.

— Нам бы хозяйку, — сказала мама.

— А по какому делу? — спросила женщина.

— Мы до войны жили в этой квартире, нам нужно кое о чём с ней поговорить.

— Подождите здесь, — сказала женщина. Она ушла, оставив их в прихожей, и не появлялась минут пять. Когда она вернулась, то уже была в малиновом панбархатном халате и в туфлях на каблуках, отчего стала ещё выше.

— У вас, наверное, очень высокий муж, — сказала мама.

— Как раз наоборот, — сказала женщина. — Он мне по плечо, но у нас очень дружная семья. Мне очень повезло в браке.

Переодевшись, хозяйка говорила теперь совсем другим тоном, почти пела.

— Так я вас слушаю, — сказала она и улыбнулась.

— Мы, собственно, вот по какому делу, — сказала мама. — Мы были в комиссионном магазине и видели там наши вещи. Нам дали адрес…

— Что вы имеете в виду? — спросила женщина, ещё пуще улыбаясь.

— Голубой сервиз и куклу.

— Ну что вы… — засмеялась женщина. — Вы ошиблись. Просто совпадение. Мало ли одинаковых вещей на свете.

— Я вам смогу доказать, что это наши вещи, — сказала мама.

— Поверьте, дорогая, — сказала женщина, и девочка заметила, какие у неё красные накрашенные губы, — поверьте мне на слово я тоже смогу доказать, что этот сервиз был приобретён моим мужем ещё до войны, точно так же, как и кукла. Куклу он купил для девочки, девочка выросла, и куклу я сдаю в магазин, что здесь необычного?!

— Нам не нужен сервиз, — сказала мама. — Верните нам только куклу. Вот ей. Это память о моём отце.

— Это уже похоже на вымогательство, — сказала женщина и сдвинула брови, — но я на вас пока не сержусь: вы ошиблись, вам кажется, что эти вещи ваши.

— Да ничего мне не кажется! крикнула мама.

— Не надо нервничать, дорогая, — сказала женщина, всё так же улыбаясь. — Вы же знаете, что от этого портится кожа на лице, цвет кожи я имею в виду.

— Но послушайте!.. — закричала мама.

— Пошли, — сказала девочка. — Идём, мама, ну идём же!

Женщина усмехнулась:

— С таким воспитанием вы ещё хлебнёте горя, кто же так воспитывает детей? Мне все говорили, что здесь культурные люди жили, а где эта культура? Не вижу никакой культуры…

— Да, идём, дочка, — сказала мама. — Идём скорее.

Они вышли на лестничную площадку. Мама была бледной как молоко, у неё тряслись и руки, и губы, и она шмыгала носом.

— Я выкуплю её тебе, — сказала мама, когда они поднимались по лестнице. — Жаль, ничего такого у нас нет, что можно было бы продать…

Ночью, укладывая девочку в постель, она снова повторила:

— Мы выкупим её, подожди. Я что-нибудь придумаю. Пусть память о дедушке у тебя останется на всю жизнь.

С того дня прошло много дней. Дожди пошли, и похолодало. В классе детей научили писать не только буквы, но и целые предложения, читать бегло и считать без палочек.

Девочка училась хорошо, дома сама разогревала на электрической плитке обед, сама стирала. Мама принесла ей американские подарки: длинное пальто и туфли на деревянной подошве, которые громыхали по полу, но зато в них не промокали ноги. Маме она не напоминала о кукле, зная, что мама и сама об этом помнит. С куклой она виделась каждый день, прибегая к ней после уроков. Потом так случилось, что в классе она заразилась свинкой, у неё раздулись желёзки и две недели она пролежала дома, рисуя специально для Маши рисунки цветными карандашами. Она рисовала себя, и свою учительницу, и свой класс. Она хотела эти рисунки показать Маше после выздоровления. Пока что она показывала их маме, и мама, улыбаясь, говорила, что рисунки очень понравятся Маше.

— Завтра, — однажды сказала мама радостным голосом, — завтра я иду в магазин. Маша вернётся к тебе.

Весь следующий день девочка убирала в комнате. Она очень хотела, чтобы Маше у них понравилось. В ожидании она пела песенки и подходила к окну, чтобы посмотреть, не идёт ли мама. И всё-таки она проглядела маму — вдруг её шаги послышались в коридоре. Девочка замерла, дверь распахнулась, и вошла мама. Она стояла на пороге и разводила руками, и девочка поняла, что мама пришла без куклы.

— Мы опоздали. — Понурившись, мама тяжело опустилась на табурет. — Мы опоздали на целую неделю, — повторила она. — Кто-то уже купил твою Машу.

Мама не смотрела на девочку. Она сидела не шелохнувшись и смотрела на крышу противоположного дома. Девочка тихо подошла к ней и провела рукой по её рано поседевшим волосам.

— Ничего, мама, — сказала девочка. — Ничего…